Am 22. Oktober 2024 fand eine erste Bürgerinformationsveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde Großenkneten im Dorfgemeinschaftshaus in Ahlhorn statt, an der rund 40 Bürgerinnen und Bürger – überwiegend aus den Ortsteilen Ahlhorn und Großenkneten – teilnahmen.

Nach einer kurzen Begrüßung eröffnete ein Impulsvortrag der Mitarbeitenden des beauftragten Planungsbüros Mobilitätswerk GmbH/Zukunfts[planungs]werk die Veranstaltung. In diesem Vortrag wurden zunächst die Hintergründe der kommunalen Wärmeplanung beleuchtet. Anschließend präsentierten die Referierenden zentrale Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse sowie wichtige Erkenntnisse aus der vorangegangenen Online-Umfrage, an der Bürgerinnen und Bürger über die Projektwebsite teilgenommen hatten. Zum Abschluss wurden die verschiedenen Fokusgebiete vorgestellt, die das Fundament für die weiteren Planungen bilden.

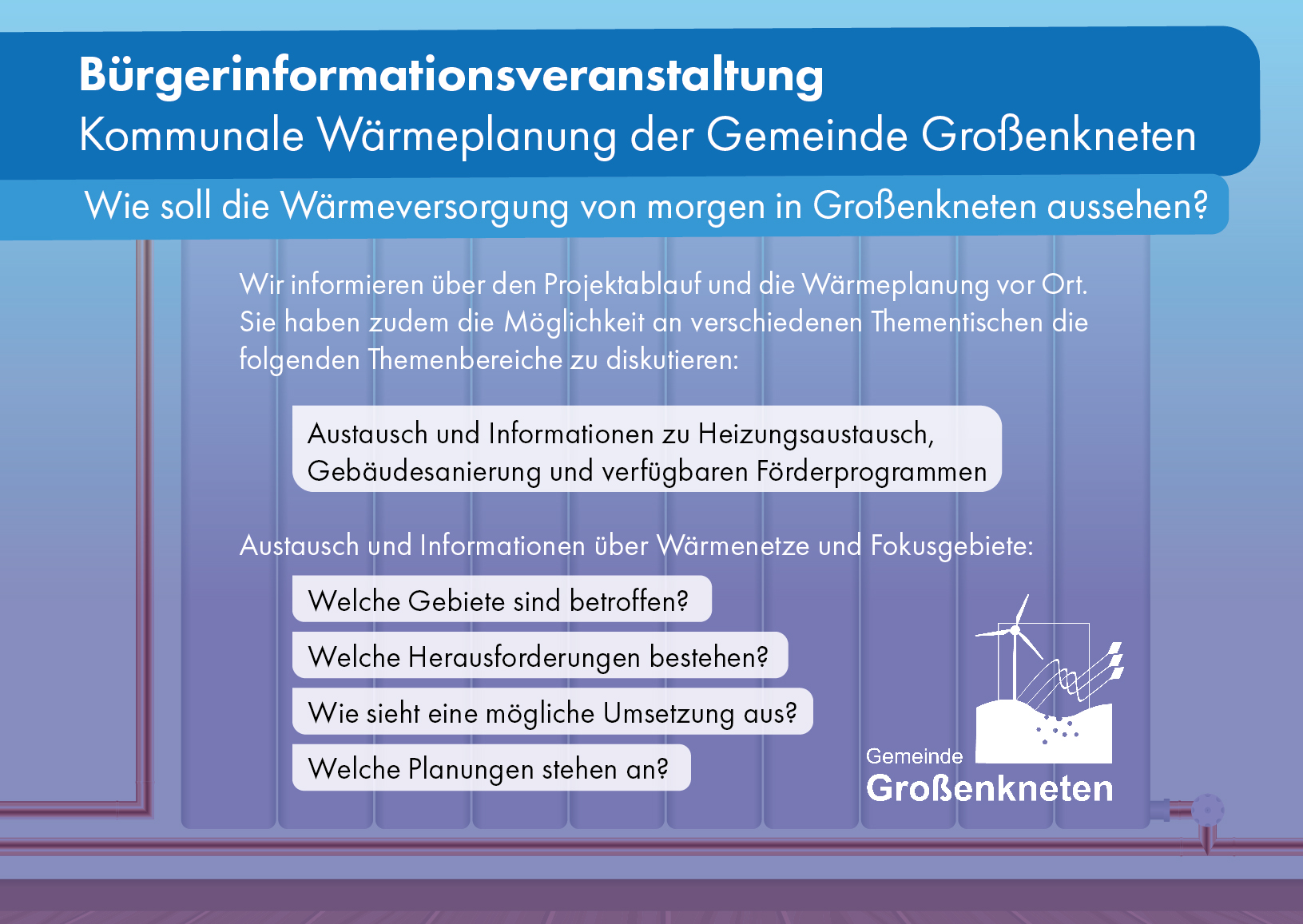

Anschließend hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich an drei Thementischen intensiv auszutauschen. Der erste Tisch widmete sich den Themen Gebäudesanierung, Heizungsaustausch und Fördermöglichkeiten. Die beiden weiteren Tische stellten die geplanten Fokusgebiete für Wärmenetze vor und nahmen Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger auf.

Ergebnisse zu Thementisch 1: Gebäudesanierung, Heizungsaustausch und Fördermöglichkeiten

Die Bürgerinnen und Bürger äußerten im Verlauf der Veranstaltung zahlreiche Fragen zu verschiedenen Aspekten der kommunalen Wärmeplanung. Diskutiert wurden unter anderem die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Heizungsanlagen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Ebenso beschäftigte die Teilnehmenden die Frage, welche Heizungsoptionen für Einzelhaushalte die wirtschaftlichste ist, und sie tauschten Argumente für und gegen einen Anschluss an ein Wärmenetz aus. Ein weiteres Thema war das Potenzial von Wasserstoff als Energieträger.

Zu den größten Herausforderungen zählen insbesondere die Kosten und die Nachhaltigkeit einzelner Heizungsanlagen sowie geplanter Sanierungsmaßnahmen. Ob Modernisierungen realisierbar sind, hängt dabei stark von den individuellen Gegebenheiten des Bestands ab. Viele Bürgerinnen und Bürger möchten zunächst die kommunale Wärmeplanung abwarten, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Zur Unterstützung einer breiten Information und zum Austausch schlugen die Teilnehmenden vor, einen regelmäßigen „Energiestammtisch“ ins Leben zu rufen. Auch das Bereitstellen von Informationsmaterialien und die stärkere Einbindung von Energieberaterinnen und Energieberatern wurden als wertvolle Maßnahmen angeregt. Zudem hielt man es für sinnvoll, Best-Practice-Beispiele für Bürger-Wärmenetze aus der näheren Umgebung vorzustellen, um konkrete Inspiration und Orientierung zu bieten.

Ergebnisse zu Thementisch 2 und 3: Anschluss an Wärmenetz / Vorstellung der Fokusgebiete

Das Projektteam stellte die Fokusgebiete vor, wobei die Teilnehmenden Hinweise zu möglichen Herausforderungen, wie etwa einem vorhandenen Trinkwasserschutzgebiet, einbrachten. Zudem wurden verschiedene Betreiberstrukturen diskutiert und das Interesse an einem Anschluss an das Wärmenetz erörtert.

Eine Übersicht der sieben Fokusgebiete finden Sie hier:

Ahlhorn-Ost

Ahlhorn-West

Großenkneten

Huntlosen-West/Hosüne

Huntlosen-Ost

Huntlosen-Mitte

Hespenbusch

Insgesamt trug die Veranstaltung zu einem verstärkten Dialog zwischen der Bevölkerung und den Planenden bei und förderte das Verständnis und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der kommunalen Wärmeplanung.

Nächste Schritte

Als nächstes steht eine vertiefte Untersuchung der festgelegten Fokusgebiete an. Dazu werden Gespräche mit Fachakteuren geführt und Szenarien für eine CO₂-neutrale Wärmeversorgung bis 2045 entwickelt, begleitet von Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Im Januar finden dann weitere Veranstaltungen statt, die einen intensiveren Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der Fokusgebiete ermöglichen. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, das Interesse an einem möglichen Anschluss an das Wärmenetz zu ermitteln, potenzielle Akteure und Netzbetreiberstrukturen zu identifizieren und die nächsten Schritte zur Umsetzung zu besprechen.

Die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung sind unverbindlich. Auch die Ausweisung von Wärmenetzeignungsgebieten führt zu keiner Anschlussverpflichtung für die Bürgerinnen und Bürger. Die Wärmeplanung dient als strategisches Planungsinstrument, das der Kommune, den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Orientierung bietet: Es zeigt auf, ob zukünftig ein Anschluss an ein Wärmenetz möglich erscheint oder ob eine individuelle, dezentrale Heizlösung ratsam ist. Die Wärmeplanung wird alle fünf Jahre überprüft und aktualisiert.

Kontaktmöglichkeiten

Haben Sie noch Hinweise oder Anregungen zu den Fokusgebieten oder der kommunalen Wärmeplanung allgemein, nutzen Sie gerne unser Kontaktformular.